Auteur : kerbratasmp

Conférence de ZUO Xuejin, vice-président de l’Académie des Sciences sociales de Shanghaï (lundi 12 juin 2017)

Croissance économique et inégalité en Chine

Traduction HUANG Ping et Edmond LISLE

Merci à l’Académie des Sciences morales et politiques, merci à la Fraternité d’Abraham de m’avoir invité à participer à cette série de conférences intitulée « Ethique et Economie ». Merci à Monsieur Bernard Esambert, l’auteur du texte fondamental de cette série de conférence et à Monsieur l’Académicien Bertrand Collomb de m’avoir adressé la lettre d’invitation officielle. Merci à vous tous d’être venus pour m’écouter, je sais combien votre temps est précieux. J’ai appris que je suis le seul intervenant de Chine dans cette série de conférences, ce dont je me sens très honoré. A travers mon exposé, j’espère pouvoir vous donner une idée sur la pensée chinoise, la politique élaborée et les mesures employées concernant la croissance économique et l’égalité sociale en Chine.

D’abord, je voudrais rappeler les pensées de la Chine ancienne sur ces questions de l’éthique et l’économie, ensuite j’évoquerai la question de la croissance et de l’inégalité dans la société chinoise et les politiques menées depuis plus d’un demi siècle. Je tracerai brièvement l’évolution de la question de l’égalité et de l’efficacité lors de la transformation de l’économie planifiée en une économie de marché. Enfin, après ces analyses, je parlerai du choix des politiques basées sur la pensée qui sous-tend ces politiques. Vos commentaires et vos questions seront les bienvenus, je serai ravi de discuter avec vous.

I- La pensée Confucéenne sur « l’éthique et l’économie »

Le Confucianisme sur l’éthique et l’économie met l’accent sur « la bienveillance du souverain » et insiste sur l’importance des conditions de vie du peuple et sur une répartition équitable des revenus. Mais si on regarde l’histoire de la Chine, on constate que la pratique de certains souverains dans toutes les dynasties était contraire à ces principes. Dans l’histoire de la Chine, les changements de dynastie sont fréquents. Les raisons principales de ces changements sont des impôts trop lourds, la cruauté de la perception des impôts et la forte inégalité sociale : les terres et les biens se concentraient dans les mains de quelques milieux sociaux privilégiés, les paysans et le peuple au dernier échelon de la société vivaient dans une grande pauvreté. Catastrophes naturelles et grandes famines venaient ajouter du gel sur la neige. Les crises intérieures provoquaient émeutes et soulèvements et invitaient les minorités nomades du Nord à nous envahir, provoquant les changements de dynastie.

La pensée et l’enseignement du grand philosophe Confucius (551-479 av. J.-C) insistent sur « la voie du milieu » et « Excès ou insuffisance se valent ». La première doctrine consiste à réagir avec un raisonnement bien fondé sans aller d’un extrême à l’autre, la deuxième enseigne qu’en faire trop est aussi mauvais que ne rien faire. Ces deux principes nous incitent à prendre des mesures justes, à ne pas aller trop loin ni ne pas aller assez loin.

Confucius prête aussi beaucoup d’importance aux conditions de vie du peuple et s’oppose à la tyrannie. Confucius dit : « Nous devrions plus nous soucier de l’inégalité que de l’insuffisance ». Il dit : « La tyrannie est pire que les tigres » signifiant par là qu’une fiscalité accablante est bien pire que les tigres mangeurs d’hommes.

Un autre grand penseur est le philosophe Mencius ou Meng Zi (372-289 av. J.-C), dont la pensée est dans la filiation de celle de Confucius. La pensée principale de Mencius est illustrée par cette phrase: « Le peuple est le plus important ; ensuite l’état ; enfin le souverain ». Cela signifie que par ordre d’importance le peuple vient en premier, puis l’état, le souverain en dernier. Son raisonnement est que l’état ou le souverain peuvent être remplacés, mais pas le peuple. De sorte que c’est le peuple qui est le plus important. Ces propositions expriment la pensée de Mencius que le peuple est le fondement de l’état et du souverain. Bien des monarques n’ont pas apprécié la pensée de Mencius, par exemple, le premier empereur ZHU Yuanzhang, de la dynastie de Ming (1368 -1644). Il n’appréciait pas du tout l’enseignement et la diffusion de la pensée de Mencius.

Bien que l’humanité ait connu plus de 2 500 ans de changements sociaux et de progrès techniques depuis la naissance de la pensée de Confucius, cette pensée illumine encore par la raison et la sagesse l’éthique contemporaine et le raisonnement économique. Souvent, dans la société contemporaine, les gens s’opposent sur la mondialisation et la justice sociale, avec parfois la montée d’opinions extrêmes. Selon la doctrine Confucéenne de la voie du milieu et que « l’excès et l’insuffisance se valent », les opinions et les pratiques des extrêmistes ne conviennent pas. Nous devons plutôt trouver un bon équilibre entre ces extrêmes et éviter tout autant « l’excès que l’insuffisance ». Par exemple, sur les questions entre l’inégalité et l’efficacité, entre le rôle du gouvernement et la loi du marché, entre la protection des travailleurs et la flexibilité du marché du travail, nous devons trouver le point d’équilibre et juste entre ces éléments en évitant de trop pencher vers un élément en négligeant l’autre.

J’examinerai aujourd’hui la question de l’efficacité et de l’inégalité dans la croissance de l’économie chinoise. Le Confucianisme insiste sur la nécessité de rester dans la voie du milieu, c’est à dire de trouver un équilibre entre l’inégalité et l’efficacité. Cela ne veut pas dire qu’il faille privilégier l’égalité en négligeant l’efficacité ou l’inverse. J’évoquerai ensuite le glissement des priorités entre l’équité et l’efficacité lors du passage de l’économie planifiée à l’économie de marché avant d’esquisser l’orientation future de l’économie chinoise.

II- L’Evolution de l’inégalité et de l’efficacité dans la réforme de l’économie chinoise

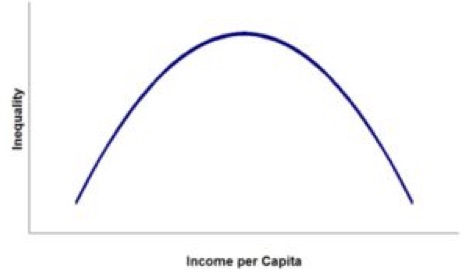

Il existe quantité de recherches et de publications analysant la relation entre la croissance économique et l’équité. Simon Kuznets par exemple a effectué des recherches basées sur les statistiques collectées et indiquait en 1955 que la courbe de la croissance économique et de l’inégalité sociale avait la forme d’une lettre U renversée. C’est à dire qu’au début de l’industrialisation l’inégalité des revenus augmente avec la croissance économique puis, après avoir atteint un pic, l’inégalité retombe avec la poursuite du développement de l’économie. Dans les études économétriques l’indicateur du développement économique est généralement représenté par la croissance du revenu par tête, comme dans la figure ci-après.

L’Evolution de relations entre la croissance du revenu par tête et l’inégalité

Dans son Best-Seller « Le Capital au 20è siècle », l’économiste français Thomas Piketty analyse les donnée empiriques sur l’évolution de l’inégalité du revenu et de la fortune en Europe et aux Etats Unis depuis le 18è siècle. Il en conclut que le retour sur le capital investi est plus élevé que le taux de la croissance économique à long terme ce qui se traduit par une plus grande concentration de la fortune. Cette répartition inégale de la fortune provoque à son tour une instabilité socio-économique. Il préconise donc un impôt progressif sur la fortune afin de prévenir l’appropriation de la richesse par une infime minorité.

La réforme économique en Chine est une évolution et une procédure d’ajustement constant entre l’inégalité et l’efficacité. Lorsque l’économie chinoise était une économie planifiée, l’égalité des revenus était largement respectée, mais la productivité était très basse et le revenu moyen était très faible. Lorsque la Chine a lancé la réforme économique en direction de l’économie de marché en 1978, le développement économique a fait un grand bond en avant, la productivité et le revenu par tête ont augmenté, cependant que l’égalité de la répartition des revenus s’est mise à décroître au point de devenir excessive (au sens de Confucius). La réforme en Chine qui va venir doit viser à trouver un nouvel équilibre entre l’équité et l’efficacité. Mais cela ne veut pas dire qu’il faille simplement faire demi tour et revenir à l’économie planifiée. L’orientation sage serait, dans le cadre de l’économie socialiste de marché, de rehausser l’équité, tout en minimisant la perte d’efficacité voire même en rehaussant celle-ci.

L’Evolution de l’inégalité pendant le passage d’une économie planifiée à une économie de marché

Evoquons maintenant les questions de l’équité et de l’efficacité pendant deux différentes époques en Chine : celle de l’économie planifiée et celle de l’économie de marché.

Pendant l’époque de l’économie planifiée, l’égalité sociale en Chine était relativement élevée. L’estimation de la Banque mondiale montre qu’en 1978 en Chine, soit au début de la réforme, le coefficient de Gini en ville était de 0,16, il était de 0,31 à la campagne. Compte tenu de la grande différence de niveau de vie entre les villes et la campagne, le coefficient de Gini pour l’ensemble du pays était de 0,33.

Selon les normes internationales, la Chine à l’époque était une société très égalitaire mais de très faible productivité économique, dans l’industrie et l’agriculture. Cette situation s’explique, au niveau micro-économique, par l’absence de tout lien entre le revenu des travailleurs et leurs efforts, auquel s’ajoutait la structure déséquilibrée et parfois contre-productive du système, au niveau macro-économique. La pratique égalitariste se résume ainsi : « Les bonnes et les mauvaises performances au travail engendrent le même revenu » ou encore : « tout le monde se nourrit au même bol de riz ». Pareilles pratiques se traduisaient par l’absence d’incitation à travailler et, évidemment, une productivité et un revenu moyen faibles. En 1978 le PNB chinois par tête était d’environ CNY385 soit moins de $260 par an même au taux de change officiel. Dans les régions rurales environ 260 millions d’habitants vivaient en situation de pauvreté absolue, soit environ un tiers de la population rurale totale.

Au niveau macro-économique la politique de l’Etat, pendant l’époque de l’économie planifiée, était de donner la priorité au développement de l’industrie, principalement l’industrie lourde et la chimie.

Pour atteindre cet objectif, le gouvernement pratiquait la politique dite « des ciseaux» : sous-payer les prix des produits agricoles et surpayer les prix des produits industriels. Des bénéfices gigantesques ont ainsi été transférés de la campagne vers les villes. Il en est résulté une grande différence des revenus et du niveau de vie entre la campagne et les villes. Pour éviter le flux de la population rurale vers les villes, l’immigration rurale en ville était interdite sauf cas particuliers.

Après la réforme et l’ouverture, l’une des dispositions clefs pour promouvoir la réforme et la transition de l’économie planifiée à l’économie de marché a été de permettre à certaines régions et catégories de population à être les premières à s’enrichir, entrainant à leur suite la prospérité de tous. Le point de départ de la réforme rurale a été de permettre aux ménages ruraux de louer des terres aux autorités territoriales, d’être plus libres de décider combien et comment produire et de vendre au gouvernement à des prix d’achat plus élevés. La grande réussite de la réforme rurale a été une forte augmentation du produit de l’agriculture et une augmentation plus rapide du revenu des ménages agricoles comparés aux ménages urbains. La conséquence de la réforme agricole a donc été de rehausser aussi bien l’efficacité de l’économie que l’égalité de la répartition des revenus

Après 1984, le centre de gravité de la réforme économique s’est déplacée de la campagne vers les villes. L’inégalité des revenus en villes augmentait progressivement avec l’évolution vers l’économie de marché. Dans le même temps le fait que le pays restait administré en deux secteurs distincts (villes et campagnes) maintenait une forte inégalité entre la campagne et les villes.

Pendant une vingtaine d’années, entre 1980 et les années 2010, l’inégalité n’a cessé de s’aggraver. Au début du 3è millénaire, le coefficient de Gini s’établissait à près de 0,5, ce qui faisait de la Chine l’un des pays les plus inégaux dans le monde. Au cours de la dernière décennie, grâce à certaines politiques, notamment la suppression des taxes agricoles, l’augmentation du financement de l’éducation obligatoire à la campagne la rendant vraiment gratuite, ainsi que le financement par le gouvernement central et les gouvernements locaux de l’assurance santé et de l’assurance vieillesse à la campagne, tout cela a contribué à stabiliser, voire même à légèrement réduire, le coefficient de Gini à l’échelle nationale.

Coefficient Gini en Chine, 2003 – 2012. Source : National Statistical Bureau of China

III- Les causes de la forte inégalité des revenus depuis mi-1980

La cause principale provient du maintien de deux systèmes parallèles de gouvernance. Presque la moitié de l’inégalité en Chine résulte de la différence entre la campagne et les régions urbaines. Les revenus dans les régions urbaines sont près de 3 fois plus élevés que ceux dans les régions rurales, soit l’écart le plus fort du monde.

Tableau 1. Revenu par tête: urbain et rural 1978-2015

| Year | Urban Income | Rural Income | U/R Ratio |

| 1978 | 343 | 134 | 2.57 |

| 1980 | 478 | 191 | 2.50 |

| 1985 | 739 | 398 | 1.86 |

| 1986 | 900 | 424 | 2.12 |

| 1987 | 1002 | 463 | 2.17 |

| 1988 | 1181 | 545 | 2.17 |

| 1989 | 1374 | 602 | 2.28 |

| 1990 | 1510 | 686 | 2.20 |

| 1991 | 1701 | 709 | 2.40 |

| 1992 | 2027 | 784 | 2.58 |

| 1993 | 2577 | 922 | 2.80 |

| 1994 | 3496 | 1221 | 2.86 |

| 1995 | 4283 | 1578 | 2.71 |

| 1996 | 4839 | 1926 | 2.51 |

| 1997 | 5160 | 2090 | 2.47 |

| 1998 | 5425 | 2162 | 2.51 |

| 1999 | 5854 | 2210 | 2.65 |

| 2000 | 6280 | 2253 | 2.79 |

| 2001 | 6860 | 2366 | 2.90 |

| 2002 | 7703 | 2476 | 3.11 |

| 2003 | 8472 | 2622 | 3.23 |

| 2004 | 9422 | 2936 | 3.21 |

| 2005 | 10493 | 3255 | 3.22 |

| 2006 | 11759 | 3587 | 3.28 |

| 2007 | 13786 | 4140 | 3.33 |

| 2008 | 15781 | 4761 | 3.31 |

| 2009 | 17175 | 5153 | 3.33 |

| 2010 | 19109 | 5919 | 3.23 |

| 2011 | 21810 | 6977 | 3.13 |

| 2012 | 24565 | 7917 | 3.10 |

| 2013 | 26467 | 9430 | 2.81 |

| 2014 | 28844 | 10489 | 2.75 |

| 2015 | 31195 | 11422 | 2.73 |

| 2016 | 33616 | 12363 | 2.72 |

Source : Annuaire du National Statistics Bureau of China

Nous pouvons ainsi analyser l’évolution de l’inégalité sociale en Chine en fonction des causes suivantes.

Premièrement, comme nous l’avons précédemment indiqué, l’économie planifiée et la stratégie visant à développer rapidement l’industrialisation a entrainé un fort écart entre les revenus urbains et ruraux et la segmentation du marché du travail entre les zones rurales et urbaines. Depuis la réforme économique le gouvernement a progressivement levé les restrictions aux migrations entre les zones rurales et urbaines. Les travailleurs ruraux ont pu ainsi partir à la recherche d’emplois dans les zones urbaines et notamment dans les villes côtières.

Ces trente dernières années, la contribution des travailleurs paysans au développement économique de la Chine est énorme. Dans le rapport intitulé « Rapport de l’économie et du développement social et statistiques 2016 », publié par le National Statistics Bureau of China, on dénombrait en 2016 281,71 millions de travailleurs paysans, dont 169,34 millions avaient émigré pour travailler ailleurs que dans leur pays natal. Mais si les travailleurs paysans peuvent enfin se déplacer pour chercher du travail ailleurs, les obstacles administratifs sont encore nombreux avant qu’ils ne soient reconnus comme travailleurs urbains à part entière.

L’obstacle principal provient du système d’enregistrement des ménages et du cadre administratif correspondant, le Hukou. Le Hukou est un système d’enregistrement et de contrôle de la population instauré progressivement dans les années 1950 pour servir le projet de développement. Interdisant à l’origine toute mobilité sociale et spatiale – séparant strictement ruraux et urbains.

A l’époque de l’économie planifiée, le système d’enregistrement familial (Hukou) restreignait fortement, voire même interdisait, toute mobilité géographique ou sociale, de la population rurale. Le système d’enregistrement familial divisait les citoyens en deux catégories selon leur lieu d’enregistrement. Après l’introduction de la réforme économique, les paysans ont pu émigrer vers les villes pour y trouver un emploi, mais ils ne peuvent en général pas y obtenir leur enregistrement en qualité de résident urbain. Ils peuvent seulement obtenir un permis de résidence temporaire, tout en conservant leur enregistrement familial dans leur village d’origine. Du point de vue de l’administration ils ne sont donc pas considérés comme citoyens urbains. Les travailleurs migrants /paysans et leur famille ne peuvent pas bénéficier des services fournis par l’Etat, notamment l’instruction obligatoire de leurs enfants, la sécurité sociale et la protection de l’emploi. Après de longues années de travail en ville, ces travailleurs paysans sont toujours considérés comme « paysans » et restent une communauté marginalisée en ville.

Actuellement, la « population urbaine » est officiellement définie comme comprenant tous ceux ayant vécu six mois ou plus en ville au moment du recensement ou de l’enquête. Bien qu’un nombre important de travailleurs paysans et leurs familles résidant en ville soient comptabilisés comme population urbaine, ils n’ont pas le statut de citadin et donc n’ont pas les mêmes droits que ceux qui ont le statut de citadin. Les compter avec la population urbaine enregistrée comme telle revient donc à surestimer l’urbanisation en Chine. Certains spécialistes appellent cela « semi-urbanisation » ou « urbanisation creuse ».

Fin 2015, la Chine comptait 1 374 milliards d’habitants. Si l’on compte la population comprenant les travailleurs paysans résidant dans les régions urbaines, l’urbanisation s’élève à 56,1% ; si l’on compte selon le lieu d’enregistrement administratif, ce chiffre tombe à 39,9%, soit une différence de 16,2%, l’équivalent d’une population de 22,7 millions. Le gouvernement a pris la décision de transformer, au cours du 13è quinquennat (2016-2020), le statut des travailleurs migrants en statut de citadin. Cela concerne une population de 100 millions d’habitants qui obtiendraient les mêmes droits que les citoyens urbains. Le gouvernement a en outre projeté d’aider 70 millions de personnes de quitter la pauvreté en cinq ans.

Deuxièmement, l’éducation élémentaire et obligatoire et la santé ont été trop « commercialisées » depuis la réforme. En Chine, certains ont pensé que le mécanisme du marché était parfait et pouvait résoudre tous les problèmes. En prenant les bons côtés de l’économie de marché dans l’organisation des ressources, on a négligé le revers de la médaille : lorsque le marché échoue, quelles sont les conséquences ? Par exemple, beaucoup de gens pensaient que l’éducation et la santé pouvaient être gérées comme on gère l’offre de n’importe quels autres biens et services, et que le financement de l’éducation et de la santé pouvaient être assuré par le marché. Donc, le gouvernement devait moins s’impliquer dans ces domaines.

Le cas des « Coopératives Médicales Rurales » et des « médecins aux pieds nus » est un bon exemple. Les médecins aux pieds nus sont des agriculteurs enregistrés administrativement (Hukou) à la campagne qui n’ont pas reçu une formation médicale formelle mais sont autorisés à pratiquer les soins dans les villages. Les médecins aux pieds nus ont beaucoup contribué à l’accès aux soins médicaux de base à la campagne. Financés et rémunérés par l’économie collective, les médecins aux pieds nus fournissent des soins gratuits. Avec souvent un diplôme du collège ou du lycée, les médecins aux pieds nus sont apparus pendant la révolution culturelle.

A l’époque de l’économie planifiée, les médecins aux pieds nus soignaient les malades à la campagne à un coût très bas. C’est un système exemplaire pour les pays en voie de développement. Mais au début des années 1980, l’économie collective s’effondrait. 90% des « Coopératives Médicales Rurales » ont été dissoutes. Désormais, les paysans devaient payer eux-mêmes la totalité des frais de soins médicaux. En parallèle, les unités de soins et de pharmacie à tous les échelons devaient se financer par leurs services de soins et par la vente des médicaments. La conséquence pour les habitants ruraux est sérieuse : la difficulté de l’accès aux soins et le coût excessif des soins, ces deux raisons conduisent les familles des malades à la ruine et à la pauvreté. Lorsqu’en 2010 un nouveau système de « Coopératives Médicales » a été étendu à l’ensemble du pays, la situation s’est améliorée.

Un autre exemple concerne l’éducation. Le financement de l’instruction obligatoire provient essentiellement des gouvernements locaux. Etant donné que certains gouvernements locaux n’ont pas assez de moyens pour financer les écoles primaires, une partie de ce financement provient des frais de scolarité et frais annexes payés par les familles. Cette mesure pousse les enfants ruraux des familles pauvres à quitter l’école, car la famille ne peut pas payer. Cela résulte du faible financement public alloué à l’éducation obligatoire à la campagne, soit moins de 4% du PIB. Comparée à d’autres pays, la Chine se trouve à un niveau insuffisant d’investissement dans l’éducation. En 2007, le gouvernement a supprimé les frais de scolarité et les frais annexes des écoles primaires pour la période de l’instruction obligatoire à la campagne. En 2007, le gouvernement a aussi établi une nouvelle politique d’aide financière aux élèves allant à l’université et dans les écoles professionnelles. En 2012, le financement de l ‘Etat dans l’éducation a atteint pour la première fois 4% du PIB.

Troisièmement, l’égalité des chances n’a pas toujours été respectée depuis la réforme économique. L’administration foncière est un bon exemple. L’administration foncière permet aux gouvernements locaux de racheter les terres collectives des paysans à un prix bas et de les revendre à un prix beaucoup plus élevé aux promoteurs immobiliers. Ainsi l’urbanisation et l’industrialisation se font au détriment des paysans qui sont privés des bénéfices résultant de la vente de leurs terres. Un autre exemple est le système bancaire. Des emprunts auprès des banques sont difficiles à obtenir pour des entreprises de petite et moyen taille et pour des individus de faible revenu. L’épargne des paysans est transférée à la Caisse d’épargne postale pour financer le développement urbain en ville, mais leur maison et leur terre à la campagne ne peuvent pas servir de caution lorsqu’ils ont besoin d’un emprunt bancaire. Ici, on constate que lorsque le gouvernement intervient directement dans l’économie locale (micro-économie), il marginalise encore un peu plus les entrepreneurs des régions rurales. Et lorsque des fonctionnaires corrompus abusent de leurs pouvoirs pour aider leurs propres familles et leurs proches, cela se traduit par une concurrence déloyale sur le marché.

En Chine, les entreprises d’état, notamment les banques commerciales et les entreprises de télécommunications, sont privilégiées : elles ont un pouvoir de monopole et ont le droit de fixer les tarifs, car l’état limite l’accès de ces marchés. Ces entreprises réalisent des bénéfices gigantesques. Mais elles ne sont pas compétitives sur le marché international.

Quatrièmement, il subsiste des imperfections et même des défauts aussi bien du côté des recettes que des dépenses du système fiscal. Les services publics sont financés principalement au niveau local. Mais les dépenses des différentes régions sont très inégales. Le gouvernement central recueille près de la moitié des recettes fiscales mais, parce que les dépenses publiques sont très dispersées, le gouvernement central ne supporte directement que moins de 15% de toutes les dépenses publiques. Les transferts fiscaux du gouvernement central vers les collectivités locales se font principalement sous la forme de ressources affectées, faiblement associées à une redistribution régionale des revenus.

La fiscalité en Chine consiste essentiellement en TVA ou taxes sur le chiffre d’affaires et impôts sur les bénéfices. Bien que la loi ait fixé un niveau élevé d’impôt sur le revenu des personnes physiques, la procédure de collecte n’est pas performante. Aujourd’hui le taux d’imposition des revenus individuels ne représente que 5-6% des recettes fiscales du gouvernement central et des gouvernements locaux. Comme on pouvait s’y attendre, l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’a joué qu’un rôle minime s’agissant de la redistribution des revenus.

IV- Réflexions et objectifs visés par les politiques

Premier point : réflexion générale

La pensée des grands classiques chinois représentée par le Confucianisme insiste sur la nécessité de rester dans la voie du milieu et de ne pas aller aux extrêmes. Depuis la réforme économique, la Chine s’est transformée d’une société relativement égalitaire dans la distribution de la richesse, avec une productivité et une efficacité faibles, en une société d’économie de marché, avec une croissance rapide en termes de productivité et des revenus. Mais cette transformation a provoqué une grande inégalité, à tel point qu’aujourd’hui nous nous trouvons dans « une société où trop c’est trop ». Des réformes approfondies doivent permettre de corriger cette inégalité en trouvant un équilibre entre une redistribution juste et équitable et l’efficacité économique. Dans certains domaines, il s’agit aussi d’améliorer l’efficacité.

Un des problèmes de l’économie chinoise d’aujourd’hui est la surproduction. D’un côté, une capacité de production excédentaire reste inemployée face à une demande atone. D’un autre côté, des besoins de base considérables restent insatisfaits tels que l’accès à l’éducation primaire et à un service de santé minimal. Il y a encore des personnes âgées pauvres et des familles pauvres qui n’ont pas les moyens de vivre au niveau le plus élémentaire. D’un point de vue macro-économique, nous devons trouver des solutions pour poursuivre la croissance tout en maîtrisant la surproduction et en répondant aux besoins de base de la vie de tout le monde.

Deuxième point : Il convient de rendre plus équitable la fourniture des services publics et de la sécurité sociale ; de renforcer le rôle du gouvernement en prestataire de dernier ressort s’agissant des besoins de base ; d’accroître l’investissement en ressources humaines, notamment dans la scolarité obligatoire.

Comparée à d’autres pays, les dépenses publiques de la Chine restent faibles en matière d’éducation. Par exemple une attention particulière devrait être apportée aux 30 millions d’enfants en mobilité avec leur parents travailleurs migrants et aux 60 millions d’enfants qui restent au village et dont les parents sont partis pour travailler ailleurs. L’instruction obligatoire de ces enfants n’est pas suffisamment financée et suivie.

Le gouvernement central devrait jouer un rôle plus important dans la collecte des financements pour l’éducation primaire permettant de réduire l’écart entre les régions urbaines et les régions rurales. Le système de financement de l’instruction obligatoire par les gouvernements locaux doit se transformer en un système de financement conjoint par le gouvernement central et les gouvernements locaux. D’une part, cela équilibrerait mieux la répartition des dépenses publiques en matière d’éducation rendant ainsi l’ensemble de la société chinoise plus équitable, d’autre part, cela augmenterait le potentiel de croissance à long terme de toute l’économie.

Une autre proposition consiste à équiper les écoles en technologie numérique pour aider des enfants dans les régions reculées qui n’ont pas la possibilité d’aller à l’école. A la campagne, le nombre d’enfants chute, par conséquent, les écoles dans les régions rurales disparaissent, en particulier dans les régions reculées. Des enfants doivent donc faire de longs trajets à pied ou s’inscrire en internat pour aller en classe. Ces changements et les coûts correspondants ont augmenté le taux d’abandon de l’école.

Les Massive Open Online Courses (MOOC) pourraient être une solution pour résoudre ces problèmes. Des enfants pourraient suivre les cours à distance, les enseignants locaux assurant l’aide aux devoirs. Cette solution pourrait aider à scolariser ces enfants et le retour à l’école pour ceux qui l’ont abandonnée.

Le système de sécurité sociale sous-tend l’économie socialiste de marché et doit être amélioré du point de vue de son équité, de son efficacité et de sa durabilité.

A la base, une assurance retraite et une assurance santé de base doivent être assurées pour tous les citoyens. C’est ce système de sécurité sociale élémentaire qui doit assurer à toutes les personnes à faible revenu, et particulièrement aux ruraux et aux travailleurs migrants dans les régions du Centre et de l’Ouest, un filet de sécurité de base leur permettant d’éviter la pauvreté et l’abandon.

Les gouvernements (surtout le gouvernement central) doivent assumer une plus grande responsabilité concernant le financement et la gestion de ce niveau de sécurité sociale. Il faut simultanément améliorer l’efficacité du système de sécurité sociale. D’autres programmes d’assurance personnelle facultative devraient être proposés, afin que le marché joue un rôle plus important dans la répartition des ressources.

Troisième point : Développer et protéger un marché concurrentiel. Accélérer la réforme du marché des facteurs de production, renforcer la mobilité physique et géographique, approfondir la réforme du système bancaire, développer le financement au service de tous afin que les banques puissent mieux servir les PME et les familles rurales. Réformer la fiscalité afin d’alléger les taxes des entreprises, améliorer le système de collecte des impôts et simultanément accroitre la part de l’impôt sur le revenu dans l’ensemble des impôts perçus.

Améliorer le fonctionnement du gouvernement et l’influence du marché dans la répartition des ressources. Le gouvernement doit assurer davantage de services publics, la protection sociale minimale, corriger les erreurs et surveiller le fonctionnement du marché. En même temps, le gouvernement doit réduire ses interventions au niveau micro-économique, diminuer la concurrence déloyale résultant de monopoles administratifs, renforcer le système juridique, prévenir et réduire la corruption.

Ces questions impliquent un ré-équilibrage des intérêts dans une société plurielle. Pareilles réformes tendent à être politiquement très difficiles. D’après la Constitution, l’Assemblée Nationale du Peuple et la Conférence Consultative Politique du Peuple sont l’instance permettant la libre expression, les débats et les compromis entre les diverses opinions qui contribuent finalement à l’élaboration d’un consensus de base, afin que les réformes visant à rehausser l’équité et l’efficacité puissent être mises en œuvre sans heurt.

Seul un niveau d’équité sociale élevé peut promouvoir le développement harmonieux et soutenable de la Chine dans le long terme et promouvoir aussi l’harmonie de la société humaine et de la paix dans le monde

Je vous remercie.

Cette conférence a été organisée avec le soutien du Groupe Vinci

Conférence de Masami Kita, directeur des études culturelles comparées (Université Soka, Tokyo)

L’éthique japonaise et le bouddhisme du Mahayana

Une approche qualitative

traduit de l’anglais par Yasuharu Kakegawa.

1- L’éthique japonaise du travail et la croissance socio-économique

Cette étude analyse l’impact exercé par la pensée éthique et religieuse japonaise, et en particulier du bouddhisme du Mahayana et par suite du mouvement international de la Soka Gakkai sur les civilisations du monde et sur la paix mondiale. L’éthique japonaise du travail exige le dévouement dans son travail et attend par conséquent des employés qu’ils passent de longues heures de travail au bureau pour assurer le succès financier de leur entreprise. Cela fait partie des convictions et croyances japonaises. C’est pourquoi les Japonais sont très disciplinés et respectent leurs devoirs et obligations. Traduit en termes de recherche scientifique et académique, le Japon investit des sommes importantes dans son économie, particulièrement dans le domaine de l’apprentissage créatif des technologies innovantes. Cette croyance en l’apprentissage et la recherche innovante a donné au Japon un avantage considérable dans l’élaboration d’une technologie de pointe et dans la formation de jeunes esprits impliqués dans de nouvelles recherches, si étrange que cela puisse paraître. Ces dernières années, le Japon est devenu un leader dans l’industrie automobile avec des marques comme Toyota, Nissan, Suzuki, Honda, Infiniti et Mitsubishi. Le Japon est aussi leader dans la technologie photographique avec des compagnies comme Panasonic, Nikon, Fuji, Cannon, et Kyosera qui fabriquent des produits de qualité mondiale.

De plus, les Japonais ont créé un réseau solide de partenaires et de relations commerciales stables avec des pays étrangers pour développer ses entreprises de produits de haute technologie et de denrées industrielles. Puisque le Japon est un pays de fabrication dont la production se compose à 97% de produits industriels, il est étroitement dépendant d’autres pays pour ses matières premières. Le yen japonais exerce aussi une influence financière sur le monde en tant que quatrième monnaie du monde la plus importante, après le dollar US, le Yuan chinois, et l’Euro d’Europe. Le yen japonais reflète la stabilité de l’économie japonaise dans le marché financier mondial. La plupart des employés japonais bénéficient d’un haut niveau de sécurité personnelle qui favorise la croissance économique du Japon. Encore de nos jours, beaucoup d’entreprises promettent encore la sécurité d’emplois à vie bien que de telles garanties soient moins fréquentes qu’auparavant. Lorsque l’on garantit aux employés des emplois à vie, cela accroit leur sens de responsabilité dans l’entreprise et leur ambition de s’élever dans l’échelle sociale. Pour répondre à une conjoncture difficile, le Japon a créé une excellente infrastructure qui attire de nombreux nouveaux investisseurs. La technologie japonaise des transports à grande vitesse a créé le Shinkansen qui relie entre elles les villes les plus importantes. Et bien que le Japon soit confronté au problème d’une société vieillissante et d’un déclin de la natalité, il n’en reste pas moins paisible et continue à attirer les investisseurs et les touristes. Tous ces éléments sont des facteurs de progrès social, économique et éthique.

2- Le bouddhisme du Mahayana et le Japon

Une analyse historique de la propagation du bouddhisme indien nous donne quatre courants – nommément l’école bouddhique (noir), le bouddhisme du Mahayana (rouge), le bouddhisme Theravada (vert), et Vajrayana-Tantrique. Le bouddhisme du Theravada s’est répandu au Sri Lanka, en Birmanie (Myanmar), la Thailande et l’ Indonésie, alors que le Mahayana se répandait en passant par l’Hindu Kush en Asie centrale, puis jusqu’en Chine, la péninsule coréenne et le Japon. Le bouddhisme du Hinayana préconisait l’extinction des désirs – parce que les souffrances sont causées par les désirs et l’égoïsme dans la vie humaine – et l’atteinte d’un état de néant appelé nirvana. Le bouddhisme du Mahayana avançait également l’idée que les désirs terrestres étaient la cause des souffrances. Les deux courants encourageaient à s’écarter des désirs. Quand le bouddhisme parvint au Japon au 6e siècle les principaux clans au Japon débattirent sur la façon d’accepter cette nouvelle religion. Puisque la croyance japonaise du Shinto permettait la coexistence de nombreuses divinités, un culte fut également rendu aux divinités bouddhiques. Le bouddhisme du Mahayana relativisa la notion de bon et de mauvais et créa le concept de Daizen ou plus grand bien pour créer des valeurs et susciter une société en paix. Le caractère sacré de la vie est admis dans les trois phases de l’existence (passé, présent et futur) sans pouvoir échapper aux quatre cycles inévitables – nommément Shyo (naissance) Rou (vieillissement) Biyou (maladie) et Shi (la mort). Cette conception de l’univers devint la base du sens commun et de l’éthique du Japon, quelque peu différente de celle du Christianisme, de l’Islam et du Confucianisme qui font du bien et du mal des notions irréconciliables. Qui plus est, la réalisation, et non pas l’extinction des désirs, est au cœur de la croyance du Mahayana afin de contrôler et de canaliser les désirs humains.

Le prince Shotoku (574-622) crut dans le pouvoir d’harmonisation du bouddhisme du Mahayana et accepta officiellement pour le Japon le bouddhisme du Mahayana et les enseignements du Sûtra du Lotus, qui donnait un statut égal aux femmes. Lorsque la classe des samouraïs prit le pouvoir à l’époque de Kamakura (1183-1333), les écoles Jodo et Zen devinrent prééminentes. Pour rendre au bouddhisme sa pureté originelle, Nichiren se servit des doctrines de Tiantai et Dengyo pour rendre le bouddhisme simple et accessible aux gens du peuple. Le bouddhisme de Nichiren fut une doctrine bénéfique et égalitaire pour la classe moyenne japonaise.

3- L’évolutionnisme japonais et la fabrication de fusils au 16e siècle

Il y a eu deux grandes phases dans la rencontre japonaise de la culture et de la technologie étrangère. La première au cours de la période des grandes navigations à la fin du 16e siècle, les Européens, principalement les Britanniques et les Hollandais de la Compagnie des Indes Orientales, se rendirent en Asie centrale, en Malaisie, Indonésie et Philippines et en revinrent avec de fins textiles, des parfums, des pierres précieuses, du poivre, des épices et des condiments. Les Japonais firent voile également vers l’Asie du Sud et se procurèrent les mêmes denrées, y compris des graines qu’ils plantèrent dans le sud de Kyushu et dans les îles d’Okinawa.

Au 17e siècle, le gouvernement des Tokugawa ferma le pays aux échanges avec l’étranger pour 250 ans, à l’exception d’un commerce limité avec la Hollande et la Chine. Pendant cette époque, les Japonais maîtrisèrent la fabrication des fusils. Noel Perrin écrit qu’en 1543, alors qu’un bateau portugais dérivait vers Tanegashima, les marins offrirent deux fusils au seigneur de l’île, qui ordonna immédiatement à ses hommes qui n’avaient pour armes que des épées, de copier ses fusils pour s’en servir dans les batailles. Ce qui fut fait avec succès. Par la suite la technologie de fabrication de fusils fut utilisée par samouraï Nobunaga Oda qui vendit des fusils de grande qualité aux marchands de Sakai. En dirigeant 3000 soldats armés de fusils dans la guerre de Nagashino, Oda vainquit le clan Takeda beaucoup plus nombreux en 1575, bouleversant complètement la stratégie militaire. Au début du 17e siècle aussi bien l’Europe que le Japon s’engagèrent dans des guerres sanglantes, respectivement les Guerre de Trente Ans et la guerre d’Amakusa au cours desquelles les armes à feu firent de nombreuses victimes. Mais 250 ans plus tard, la culture des fusils avait presque disparu, alors que le Japon passait peu à peu du féodalisme au capitalisme puis ensuite à une société de management.

4- L’éthique de la société féodale japonaise

Le bouddhisme du Mahayana aida la culture japonaise fondée sur la culture du riz à maintenir la division du travail, l’harmonie sociale et la bureaucratie féodale. Bien que les systèmes politiques et sociaux soient élitistes et fondés sur la famille, comme en Chine, ils opéraient au Japon d’une façon plus égalitaire. Le système Kakyo ou de ‘sélection par examens ‘ était aussi moins élitiste au Japon. La conception de Weber que la révolution industrielle en Europe était une conséquence du protestantisme et de son influence sur l’éthique du travail doit être rapprochée du fait que lorsque le Japon confucéen s’est rapidement industrialisé un peu plus tard, sa propre éthique du travail joua un rôle important. Bien que la division sociale confucéenne de Shi-No-Ko-Sho (guerriers, agriculteurs, ouvriers et marchands) ait joué un rôle important, l’ardeur au travail et les alliances matrimoniales jouèrent aussi un rôle significatif dans l’accession au succès. Qui plus est, l’administration des Tokugawa était très rigoureusement organisée, de la base vers le sommet, à la grande surprise des explorateurs et des missionnaires occidentaux. De plus l’éducation pour les guerriers, les marchands et les fermiers insistait sur l’apprentissage des connaissances et de la philosophie chinoise et sur l’utilisation des caractères chinois, les Kanji.

Dans le monde occidental, une relation féodale entre deux classes maintenait un ordre rigoureux. Mais au Japon, si un sujet (ou un employé) estimait que quelque chose n’allait pas, un concept égalitaire nommé Gekoku-Jyo permettait à ce subordonné de contester son supérieur si lui (ou elle) percevait un manquement dans le comportement social de ce dernier.

La société féodale japonaise comprenait quatre classes – Samurai (guerriers), Noumin (fermiers), Shokuin (ouvriers) et Chomin (marchands) – qui goûtaient des passe-temps intellectuels et spirituels comme les poèmes Haiku, Waka et le théâtre Nô. La prospérité matérielle de la classe des marchands leur permit aussi de manifester de l’intérêt pour les gravures Ukiyoe, Netuke et le théâtre Kabuki qui lorsqu’ils furent exportés en Europe au 19e siècle donnèrent naissance à la mode du Japonisme.

L’administration féodale japonaise était relativement plus avancée si on la compare au féodalisme occidental. Par exemple le Shogun nommait deux Bugyo (administrateurs) pour être responsables du commerce à Nagasaki, un à Nagasaki et l’autre à Edo, pour surveiller son collègue. Ils changeaient de position tous les ans. Le même système valait pour le Bugyo d’Edo (l’administrateur à Tokyo). Lord Elgin observa que tous les officiels japonais qu’il rencontrait posaient de nombreuses questions, dont les réponses étaient notées, et remarqua une sorte d’espion derrière eux pour surveiller à la fois les invités et les fonctionnaires. Cette sorte de contrôle élaboré et de prise en charge était organisée sur des classes entières et dans toutes les régions du Japon. En ce sens, les activités de lutte contre le feu à Edo, qui étaient confiées à la jeunesse des marchands, étaient magnifiquement divisées pour protéger le district des incendies, des inondations et de tout désastre. L’une des caractéristiques de la structure sociale japonaise était la façon dont les classes supérieures étaient soutenues par les classes inférieures, ce que l’on appelait un système de prise de décisions opérant de la base au sommet, alors que la structure occidentale était du sommet vers la base.

Le témoignage d’Occidentaux concernant le Japon féodal vint de W. Adams (1651-1716) et de deux médecins allemands – E. Kaempfer (1651-1716) qui travaillait pour la Compagnie hollandaise des Indes orientales et P.F.B. von Siebold (1796-1866) qui travaillait pour la Compagnie de Hollande. Ils furent impressionnés par le haut niveau de la culture et du comportement des Japonais. Ils firent également remarquer que l’aristocratie japonaise et les samouraïs préféraient les recherches académiques à la richesse matérielle. En 1857, le 8e Lord Elgin (Earl James Bruce) signa un traité avec le gouvernement des Tokugawa qui ouvrit cinq ports de commerce aux échanges avec les nations occidentales.

5- La nouvelle éthique de Meiji et le développement du Japon

Les nations asiatiques ont été confrontées à la peur d’une invasion occidentale au milieu du 19e siècle. En Inde, après le soulèvement des Sepoy en 1857 la Grande-Bretagne imposa le gouvernement direct par la Couronne, tandis que la Chine, après l’incident de l’Arrow (au cours de la 2e guerre de l’opium) en 1857 commença à être soumise aux nations occidentales.

Bien que le gouvernement féodal du Japon ait refusé le contact avec les nations occidentales pendant 250 ans, une réponse au pouvoir militaire des pouvoirs occidentaux était maintenant clairement nécessaire. Elle prit la forme de la Restauration Meiji en 1866. Le Tenno Meiji (empereur) du Japon, qui jusqu’alors avait vécu à Kyoto et s’appuyait sur le gouvernement des guerriers Tokugawa à Edo, vint à Tokyo occuper le château Edo pour initier sa propre politique. Meiji Tenno avant de mettre en place son administration instaura les Gokajixyo no Goseimon (cinq serments écrits) comme lignes directrices du gouvernement Meiji, qui lui permirent de moderniser avec un grand succès les domaines politique, militaire, éducatif et économique.

Les leaders du gouvernement Meiji étaient pour la plupart des samouraïs révolutionnaires des clans Satsuma, Choshu, Hizen et Tosa, qui avaient triomphé de l’ancien régime, et un petit nombre de samouraïs d’élite ayant appartenu à l’ancien régime des Tokugawa. Ils se réunirent pour manifester une union nationale contre l’éventualité d’une invasion étrangère. Ils avaient le rêve de faire du Japon une nation forte en Asie, qui pourrait être qualifiée de Grande-Bretagne d’Orient à l’avenir. En empruntant à la science et à la technologie avancée de l’Occident, ce fut une politique intelligente du gouvernement Meiji de décider ce qu’il fallait apprendre et de quels pays les Japonais devraient apprendre. Les Japonais n’autorisèrent pas toutes les inventions occidentales mais choisirent celles qui semblaient utiles au Japon à l’époque.

L’impulsion des dirigeants du gouvernement Meiji était nécessaire pour promouvoir les activités industrielles dans de nombreux domaines. Ils acceptèrent l’idée de créer un Ministère des Travaux Publics, comme le conseilla l’ingénieur écossais Edward Morrell qui avait acquis son expérience dans les Bureaux des Travaux Publics à Hong Kong. Puis le gouvernement Meiji employa un certain nombre d’étrangers venus de Grande-Bretagne (principalement d’Ecosse) pour enseigner les techniques modernes d’agencement portuaire et de construction des phares, la fabrique de locomotives et l’installation de rails, l’architecture navale et la construction de bateaux. Sous la direction du Ministère de Travaux Publics, le Koubu-Daigakko (le premier collège d’ingénierie de style occidental fut fondé en 1873 ainsi que le Kaisaiko (College d’Art) soutenu par le Ministère de l’Education. Après quoi de nombreux instituts d’études supérieures furent établis dans les plus grandes villes pour éduquer et former les ingénieurs et les fonctionnaires qualifiés indispensables à l’avènement d’une société industrielle. En un sens, le succès japonais du développement de ses ressources humaines a consisté à changer très rapidement de nouveaux diplômés universitaires en travailleurs dans des compagnies générales, puis de les former à des tâches spécifiques de haut niveau. Ainsi, la compagnie prit la place des propriétaires terriens et des Han de l’ère des Tokugawa, et c’est là que le fondateur de la compagnie Panasonic, Kounosuke Matsushi, élabora le concept d’emploi à vie. Cette idée a persisté même si peu à peu les compagnies japonaises ont évolué vers des méthodes de management à l’occidentale plus modernes.

Cette évolution s’est accompagnée de l’introduction d’une nouvelle éthique– une Idéologie d’Ingénieurs – pour changer la manière de penser féodale en un nouvel esprit, celui de travailler longtemps et avec diligence pour construire une nation moderne digne d’être appelée la Grande-Bretagne de l’Orient. De nombreux livres d’éducateurs écossais furent traduits en japonais, qui encouragèrent les gens à mieux comprendre le concept occidental de société. Un japonais, Saki traduisit le livre de W. Muirhead, M. Nakamura le livre de S. Smiles, T. Hayashi les livres de J.S.Mill ainsi que ‘La Richesse des Nations’ d’Adam Smith. Ces livres de penseurs et d’ingénieurs écossais exercèrent une forte influence sur la jeunesse japonaise en les familiarisant avec les caractéristiques générales de la civilisation occidentale. Après quoi, l’idéologie des ingénieurs – c’est-à-dire le fait qu’il faudrait accorder aux ingénieurs le statut d’appartenir à la quatrième profession moderne (à côté des avocats, des médecins et des prêtres, déjà reconnus aux époques médiévales) fut considérablement renforcée dans la société. (36)

Un ingénieur des chemins de fer écossais, E. Morel, qui avait travaillé en Inde et à Hong Kong, proposa que le gouvernement instaure un Ministère des Travaux Publics afin de promouvoir l’industrialisation de Japon. Il invita des ingénieurs comme J. England, H .Houghton, R. Abbey & T. Shann à se joindre à lui. De plus, W. Cargill, le directeur de la Banque d’Orient, s’employa à lever des fonds étrangers pour la construction de voies ferrées au Japon.

Il est important de noter le rôle de la Chambre de Commerce des diverses villes pour donner les informations nécessaires sur les nouvelles inventions et les nouvelles façons de faire des affaires aux membres des sociétés industrielles locales. Le premier institut de la Chambre d’ Industrie et de Commerce fut fondé à Glasgow en 1783 sur la recommandation du Professeur J. Anderson de l’Université de Glasgow, qui encouragea les hommes d’affaire et les marchands de Glasgow à investir la moitié de leur fortune au commerce avec les Antilles et l’autre moitié dans les industries lourdes dans l’ouest de l’Ecosse, aux environs de Glasgow. Après l’Union avec l’Angleterre en 1707, Glasgow connut un boom incroyable dans le commerce du tabac avec l’Amérique, parce que la distance entre Glasgow et la Virginie était la plus courte par mer. Plusieurs marchands prospères de Glasgow étaient appelés les Seigneurs du Tabac. Mais en 1776 l’Amérique déclara son Indépendance de la Grande-Bretagne et par conséquent le commerce du tabac et d’autres échanges avec l’Amérique s’interrompirent brusquement et disparurent. Alors, le Professeur Anderson, qui se trouvait la même année avec Adam Smith, encouragea les hommes d’affaire à fonder la Chambre de Commerce et d’Industrie pour maintenir la prospérité de ses membres. La deuxième institution de ce genre fut fondée à Manchester puis cette idée de chambres de commerce et d’industrie fut transplantée dans de nombreuses parties du monde. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tokyo fut fondée après celles de Nagasaki et Yokohama, où elles avaient été tranférées de Shanghai et Hong Kong par des déplacements de la diaspora écossaise. Même parmi les Américains visitant le Japon de l’ère Meiji se trouvaient des personnes d’origine écossaise, parce que les Ecossais avaient un réseau très large – pratiquement mondial – d’ information à travers des amis et des membres de leur famille qui étaient missionnaires, aventuriers, banquiers, ingénieurs des chemins-de-fer, constructeurs de navires aussi bien que journalistes .

Les samouraïs des clans Choshu et Satuma bénéficièrent de l’aide d’un marchand écossais, Thomas B Glover à Nagasaki, pour visiter la Grande-Bretagne avant l’ère Meiji, par opposition au gouvernement féodal des Tokugawa, et ils apprirent beaucoup de ce qui assurait le succès de l’industrialisation dans les pays occidentaux. Ils furent aidés par la compagnie de navigation dirigée par des Ecossais P&O et le réseau commercial écossais influent de Jardine Matheson. Glover était le marchand écossais le plus célèbre au Japon à l’époque et c’était lui pensait-on qui avait servi de modèle au Pinkerton dans l’opéra, Madame Butterfly, composé par Giacomo Puccini et fondé sur le roman américain de J.L. Long.

En raison de telles connections, les leaders de Meiji étaient soucieux de pousser les jeunes samouraïs à étudier les technologies modernes et également les méthodes de commerce internationales et tous les domaines scientifiques. Les ingénieurs écossais insistèrent pour que le métier d’ingénieur soit admis comme la quatrième profession parce qu’ils travaillaient dur et la main dans la main pour inventer et entretenir les machines et les appareils qui contribuaient à améliorer la qualité de la vie humaine. Cette conception pratique écossaise était d’autant plus nécessaire à l’époque Meiji au Japon qu’à l’époque féodale les jeunes recevaient une éducation poussée mais que sous l’influence du Confucianisme, le pilier éthique de la société féodale, ils détestaient le travail manuel. Si bien que pour dissiper de telles valeurs traditionnelles, les leaders de Meiji introduisirent des livres et des articles de philosophes écossais qui soulignaient l’importance de l’assiduité et de la coopération dans la société. Les jeunes Japonais, bien que très réticents à l’égard du travail manuel, ne furent pas long à apprendre les connaissances et la technologie de leurs maîtres écossais mais firent aussi preuve d’un plus grand développement. L’estime écossaise pour la qualité d’Ingénieur devait saper l’éthique féodale du Confucianisme, qui prédominait sous le régime des Tokugawa et elle vivifia le désir originel d’évolution du Japon.

En partie grâce à de jeunes maîtres écossais de qualité, le Japon connut un incroyable développement économique et social qu’ Henry Dyer décrivit dans son livre, Dainippon (La Grande-Bretagne d’Orient). On y trouve une description de l’histoire du Japon moderne de la Restauration Meiji jusqu’en 1901, comment les Japonais réussirent leur industrialisation pour devenir le pays le plus puissant d’Asie – vainquant la Chine en 1894 et préparant la guerre contre la Russie en 1904. En 1902, le traité Anglo-Japonais fut signé, reflet de la forte coopération économique entre la Grande-Bretagne et le Japon depuis la fin des années 1850. Toutefois, il faut noter que ces liens dans les sphères économiques et commerciales ne se poursuivaient pas dans les domaines politique et constitutionnel. En coulisses, un changement s’opérait qui conduirait à une modification dans les liens du Japon avec l’Occident. Sous la direction de M. H. Ito, un changement d’orientation de la constitution nationale, de la démocratie anglaise à la monarchie allemande débuta dans les années 1880 et s’acheva en 1890 quand un parlement japonais sur le modèle allemand fut introduit dans la constitution de 1889. Des révisions dans le système bureaucratique sous l’empereur Meiji, inspiré par des arrangements de l’Allemagne impériale furent également faites. A long terme, ces changements saperaient l’alliance anglo-japonaise.

Dyer, tout comme d’autres visiteurs du Japon à l’époque, admira le désir des Japonais de se familiariser avec les langues et les cultures étrangères et la capacité de le faire que leur donnait le haut niveau de l’éducation nationale dans le Japon feudal, qui encourageait la lecture et l’apprentissage dans toutes les classes sociales.

Ils furent impressionnés par la sobriété du mode de vie des Japonais, par leurs façons simples et modestes, et en particulier par la bonne conduite des femmes japonaises qui jouaient un rôle important dans l’éducation et les finances du foyer, en soutenant leur mari et en encourageant leurs enfants. Ils pensèrent même que le statut des femmes japonaises était peut-être supérieur à leur position en Occident. Mais Dyer et d’autres visiteurs occidentaux du Japon ont aussi craint que les leaders japonais ne soient trop pressés de progresser sur le plan économique, et mirent en garde contre l’imitation de l’impérialisme occidental, qui pourrait détruire la beauté et les vertus de la société japonaise.

6- Ressemblances éthiques entre l’Ecosse et le Japon

Avec de nouvelles activités commerciales et l’accroissement de la population, le système féodal dans le monde occidental commença peu à peu à s’effondrer, ouvrant la voie à l’époque des grandes navigations et aux débuts de la Révolution industrielle. Dans ce contexte, la philosophie écossaise du Calvinisme joua un rôle important en promouvant l’activité économique et l’innovation mécanique. Aux époques médiévales, l’Ecosse avait un sens développé de l’unité du people et une tendance égalitaire symbolisée par la Déclaration d’ Arbroath de 1320. En ce sens, la structure sociale écossaise était fortement soudée, à la fois verticalement et horizontalement au féodalisme. Il est intéressant de remarquer que les coutumes et habitudes écossaises, tout comme son système conventionnel unique de famille, de clans d’alliances et de népotisme, se révélèrent des facteurs efficaces pour promouvoir des Ecossais dans des rôles de dirigeants dans le commerce et l’administration des nouvelles terres auxquelles il eurent accès après l’Union avec l’Angleterre en 1707. Après cette Union, l’intellect et la créativité écossaises devinrent encore plus florissants. En particulier de célèbres philosophes comme James Stuart, Walter Scott, William Robertson et A. Carlyle, ainsi que David Hume et Adam Smith, promurent ce que l’on en vint à appeler l’Illumination L’ère des Lumières écossaise, les idées sur la base desquelles la société civile moderne est fondée. Ainsi, la première génération d’ingénieurs écossais contribua de façon substantielle à l’industrialisation de la Grande-Bretagne, créant simultanément une ‘philosophie de l’ingénierie’ qui valorisait les connaissances techniques, l’apprentissage et l’assiduité. La deuxième génération partit en Europe et en Amérique pour y établir des chemins de fer et des réseaux maritimes. Pareillement, la troisième génération partit en Asie et en Afrique pour y construire des réseaux ferroviaires et autres merveilles d’ingénierie. Les banquiers écossais suivirent les ingénieurs et devinrent les fondations solides d’un réseau financier écossais très étendu.

Le développement historique de l’Ecosse et du Japon diffèrent dans l’espace et dans le temps. Mais pourtant, il est indéniable que ce petit pays qu’est l’Ecosse exerça ce que l’on pourrait qualifier de la plus forte influence extérieure sur le Japon et les Japonais à la fin du 19e siècle. De nombreux Ecossais se rendirent au Japon à la fin de l’époque des Tokugawa et au début de l’époque Meiji. Parmi eux, W. Keswick, le petit-fils du fondateur de Jardine Matheson & Co, qui prolongea ses opérations basées en Chine à Nagasaki et Yokohama après que le Japon se soit ouvert au commerce avec l’étranger. A. A. Shand, un employé de la Chartered Mercantile Bank of India, London & China à Yokohama, contribua à la fondation de la Banque du Japon et facilita l’apprentissage professionnel nécessaire pour changer de jeunes Japonais en employés de banque. R. H. Brunton, qui devint le premier employé étranger du gouvernement Meiji en 1868, vint de la firme Robert Stevenson Co d’ Edimbourg pour construire des phares tout autour du Japon. A. R. Brown, un ancien capitaine de la P&O, aida tout d’abord Brunton à naviguer le long des côtes japonaises puis participa à la fondation de la N.Y.K., la première compagnie internationale japonaise de navigation à vapeur.

7- La société japonaise d’après la Seconde Guerre mondiale

Le Japon connut un progrès économique excessivement rapide de l’époque Meiji jusque dans les années 1930, lorsqu’il fut confronté à de graves problèmes pour avoir suivi le mode de développement occidental en abandonnant l’idée traditionnelle japonaise d’équilibre et d’harmonie entre des domaines reliés. L’époque des Tokugawa avait été un système économique et social statique, le Japon de Meiji manquait d’équilibre en poursuivant exclusivement le progrès économique et en perdant l’idée d’égalité. Hirofumi Ito décida de changer l’orientation nationale japonaise jusqu’alors d’émuler la société civile britannique en imitant la monarchie constitutionnelle allemande. Il commença à contrôler l’opinion publique et à interdire les critiques du gouvernement. Il fut soutenu par des politiciens de droite, des autorités militaires et des hommes d’affaires affiliés qui se servaient de la dignité de l’Empereur Showa pour manipuler l’opinion publique. Cette politique resta celle du gouvernement jusqu’à la défaite du Japon dans la Seconde Guerre mondiale.

Pendant l’occupation américaine, et sous le gouvernement du Quartier après 1945, les autorités politiques et sociales ont garanti la liberté d’expression, de religion et les droits humains individuels. Les Japonais acceptèrent les idées de la Renaissance américaine exprimées dans le livre American Renaissance: Art et Expression à l’époque d’ Emerson de Whitman. Cette éthique prenait racine dans l’idéologie de J. Bentham ‘le plus grand Bonheur pour le plus grand nombre’ ainsi que dans les idées de James Stuart Mill. Le développement économique du Japon d’après-guerre fut aussi une conséquence des apports américains de denrées pour continuer à mener les guerres de Corée et du Vietnam. L’économie japonaise se développa rapidement dans les années 1960 et devint mondiale dans les années 1970 – ce que le professeur américain W.W. Rostow décrivit comme l’étape de maturité et de haute consommation de masse dans son livre The Stages of Economic Growth (Les Etapes de la Croissance économique –1960).

Sous la surface de cette remarquable croissance économique d’après-guerre, l’éthique traditionnelle japonaise d’assiduité, de loyauté et de reconnaissance de leur fonction entre ouvriers fut un apport énorme.

Ces valeurs permirent aux entreprises japonaises de devenir les premières sur le plan international dans de nombreux domaines industriels et commerciaux. Vogel dans Japan as Number One (La Primauté du Japon) fait remarquer que de nombreux économistes ont fait l’éloge du succès du management japonais mais ont critiqué les logements japonais comparés à des cages à lapins.

Pour les Japonais dans leur ensemble, il est naturel de partager les tâches et la responsabilité avec le président de la compagnie et les collègues ainsi qu’avec les membres de la famille et les voisins. Cette habitude et cette philosophie fondées sur les principes du bouddhisme du Mahayana ont été inculquées aux Japonais, génération après génération. Bien que peu à peu modifiée par le style de management occidental, l’architecture du travail au Japon conserve cet avantage culturel en matière d’organisation.

8- Le bouddhisme du Mahayana de nos jours et le mouvement de la SGI

Il y a de nombreuses religions au Japon – du Shinto au Christianisme, au Taoïsme, à l’Islam et au Bouddhisme. Le bouddhisme lui-même comporte 13 courants de pensée principaux parmi lesquels Hinayana, Teravada, et Mahayana et revendique quatre-vingt-quatre millions de croyants. Parmi eux, la Soka Gakkai fondée par Tsunesaburo Makiguchi et son disciple Josei Toda a établi des institutions éducatives au Japon et aux Etats-Unis fondées sur la philosophie du bouddhisme de Nichiren. Makiguchi fut emprisonné pour ses croyances au cours de la Seconde Guerre mondiale et mourut en prison. Après sa mort, Toda fit revivre l’organisation qui devint mondiale sous la direction de son disciple Daisaku Ikeda. La Soka Gakkai Internationale préconise la révolution humaine, l’amitié internationale, les droits humains et la paix mondiale. La SGI s’est répandue dans 192 pays.

Le dynamisme d’Ikeda s’est révélé dans deux domaines—ses dialogues avec des personnalités importantes telles que l’historien britannique Arnold Toynbee, et ses rencontres avec des leaders mondiaux comme N. Kosygin d’ URSS et Zhou Enlai de Chine.

L’intérêt de Toynbee pour Ikeda résultait de la récupération du Japon après la guerre. Toynbee se rendit au Japon à trois reprises ; la première en 1929 (à l’âge de 40 ans), la deuxième en 1956 (à 67ans) et la dernière en 1967 (à 78 ans). Il fut impressionné par la capacité des Japonais à innover selon des méthodes américaines et par la fidélité du Japon à ses propres idéologie et culture. Il écrivit les réflexions suscitées par sa troisième visite dans son livre A Study of History (une Etude de l’Histoire) et émit l’opinion que les changements au Japon avaient peut-être quelque-chose à voir avec le mouvement de la Soka Gakkai qui pourrait exercer un bon effet sur la culture et la civilisation chinoises.

Quand en 1967 il vint au Japon sur l’invitation de l’Université Industrielle de Kyoto, il voulut conduire un dialogue avec Daisaku Ikeda. Ils se rencontrèrent finalement à Londres au domicile de Toynbee 1972 (à quatre reprises à partir du 5 mai en 1973 et du 15 mai au 19 encore quatre fois). Le résultat de ces rencontres fut qu’ils soulignèrent d’un commun accord l’importance de construire un monde de paix par des dialogues humanistes. Les idées de Toynbee allaient en direction du spiritualisme et du matérialisme alors qu’Ikeda insistait sur la recherche d’une voie du milieu afin de réunir des façons de penser extrémistes opposées. Ce dialogue fut intégré dans un livre intitulé « Choisis la vie » qui fut traduit en trente langues. A la fin de leur rencontre, Toynbee demanda à Ikeda d’établir de nouveaux dialogues avec d’éminents philosophes et artistes occidentaux comme Aurelio Peccei, André Malraux,René Huyghe,le comte Richard Condenhove-Kalergi. Les dialogues avec ces personnalités éminentes et 200 universitaires ont suscité des livres maintenant lus par des millions de personnes.

Après la Seconde Guerre mondiale, aussi bien Zhou Enlai qu’Andrei Kosygin dans leur désir de reconstruire leur pays, voulurent trouver une collaboration au Japon et une personne digne de confiance. Zhou Enlai demanda à Sun-Ping-hua, un ancien étudiant de l’Université Kogyo (industrielle) de Tokyo, d’aller au Japon avec un groupe d’artistes chinois pour se renseigner sur Ikeda et le mouvement de la Soka Gakkai et de lui soumettre un rapport. Lorsqu’il lut un article parlant de la proposition d’Ikeda de normaliser les relations entre la Chine et le Japon, prononcée lors d’un discours adressé aux membres du Département des Etudiants de la Soka Gakkai en juin 1968, il fut convaincu du rôle que joueraient Ikeda et la Soka Gakkai pour aider la société et l’économie chinoise à se reconstruire. A la même époque, la plupart des Japonais étaient incapables de promouvoir en toute bonne foi l’amitié avec la Chine communiste ou la Russie soviétique. La première visite d’Ikeda eut lieu à la fin de mai 1974 en passant par Hong Kong. Il se rendit à Pékin pour visiter l’Université de Beijing où il rencontra également M. Li Xian, le Vice Premier Ministre à l’époque, un ami proche de Zhou Enlai. En décembre 1974, au cours de son deuxième voyage en Chine, M. Ikeda se rendit à l’hôpital de Beijing pour rencontrer M. Zhou. Sa première visite en URSS eut lieu en septembre 1974 lorsqu’il rencontra le lauréat du Nobel M. Sholokhov et Alexei Kosygin. Par la suite, il se rendit à Moscou au cours de voyages en Europe et poursuivit un dialogue humaniste de paix avec des leaders russes comme Nikita S. Khrushchev et Mikhaïl Gorbachev.

De plus, M. Ikeda rendit visite en plusieurs occasions à des leaders chinois et souligna l’importance des échanges culturels et éducatifs. En fait, les liens universitaires de l’Université Soka avec l’Université Russe de Moscou et l’Université Beijing de Chine commencèrent par un paisible programme d’échanges universitaires en mai 1975. Au cours de plusieurs de ses visites en Russie et en Chine, M. Ikeda fit de grands efforts pour dissiper les malentendus entre l’URSS et la Chine en communiquant les promesses des deux leaders de rechercher la paix mondiale.

Pour finir, je voudrais souligner à quel point cette forte éthique au sein du people japonais n’a pas été entamée par trois récents désastres – les tremblements de terre de Kobe, Tohoku et Kumamoto. Quand deux grands tremblements de terre se produisirent à Kobé en 1995 et à Tohoku en 2011, les gens partout ailleurs dans le monde furent choqués et effrayés, en particulier par l’éventualité de fuites nucléaires. Mais le peuple japonais à fait preuve d’un incroyable sens d’unité, si bien que pas le moindre incident de cambriolage ou de vol ne s’est produit même en plein chaos. Le sens de kizuna ou de la communauté fut indéniablement présent. En particulier, les membres de la SGI de Tohoku ont été activement impliqués dans les opérations de sauvetage et de rétablissement. De plus, ils ont contribué à encourager des personnes dans le trouble et en difficulté grâce à l’humanisme de la philosophie Soka fondée sur le bouddhisme du Mahayana. Les Japonais ont démontré une solidarité sociale unique et une résilience qui doivent être profondément enracinées dans les profondeurs des îles japonaises. Ces trios exemples peuvent server de clé pour comprendre la force des Japonais et la force de leur culture qui traverse les générations, une force qu’ils tirent selon moi du bouddhisme du Mahayana.

9- Conclusion—L’influence de la pensée japonaise sur le monde

Dans les années 1850 et 1860 de nombreuses traductions en japonais de livres de philosophes écossais furent éditées et lues, telles que French Revolution (La Révolution française) de Carlyle, Self Help (S’aider soi-même) de Samuel Smile, The History of British India (l’Histoire de l’Inde britannique) de James Mill et le livre de son fils John Stuart Mill Principles of Political Economy (Principes d’Economie politique). The Wealth of Nations (la richesse des nations) d’Adam Smith était un ouvrage particulièrement prisé par les économistes japonais. Je suis convaincu que les ingénieurs écossais, avant et après l’ère Meiji, furent de bons maîtres pour la jeunesse japonaise au Royaume uni comme au Japon. La principale idée de La Richesse des Nations fut introduite par Smith dans The Theory of Moral Sentiments (la théorie des sentiments moraux en1759) qui expliquait que malgré la force de son intérêt personnel, l’homme possède la capacité de former des jugements moraux. Smith proposait une théorie de la sympathie, dans laquelle le fait d’observer les autres rend les gens conscients d’eux-mêmes et leur inspire une conduite morale). Henry Dyer, un ingénieur écossais et le premier directeur de Koubudaigakko (Université de Tokyo,1873-1882) fut appelé le père de l’enseignement de l’ingénierie moderne au Japon. Il qualifia l’évolution nationale à laquelle il avait participé de Dai Nippon (Grand Japon) parce qu’il voulait souligner le développement social japonais. A l’époque les savants occidentaux étaient très préoccupés par la théorie de l’évolution de Darwin et par le concept d’évolution sociale de Herbert Spencer. Dyer était convaincu que la dynamique du développement et de l’évolution du Japon avait son origine dans son Histoire, étroitement rattachée à l’énergie évolutive du bouddhisme du Mahayana et à la technologie japonaise de fabrication de fusils. Cette énergie bouddhique a également été responsable de la rapide reconstruction économique et sociale du Japon après la Seconde Guerre mondiale et les récents désastres naturels.

Un professeur américain de l’Université de Queens pense que le lien entre le bouddhisme et la société moderne vient du Dalaï-lama du Tibet et de l’énergie dynamique de Daisaku Ikeda du Japon. En ce sens les activités humanistes pour la paix mondiale de la Soka Gakkai internationale fondées sur le bouddhisme de Nichiren et les directives du président Ikeda sont importantes. Aussi bien le 8e Lord Elgin qu’Henry Dyer virent l’harmonie de la société féodale japonaise avant qu’elle subisse l’influence négative de la civilisation occidentale. Je suis persuadé que cette harmonie qu’ils virent dans le Japon feudal fut ravivée par le mouvement Soka dans la société japonaise de l’après-guerre.

Cette conférence a été organisée avec le soutien du Groupe Vinci

.

Conférence de Jean-Pierre DUPUY, professeur à Stanford (mardi 25 avril 2017)

Le libéralisme et les forces destructrices

La tâche de la philosophie est moins d’interpréter le monde que de forger et d’affiner les concepts qui permettent de le penser. L’humilité du philosophe lui commande de ne pas partir de zéro et donc d’essayer de comprendre ce qui a été fait en ce sens avant lui. Je vais donc vous proposer des lectures d’œuvres importantes dans l’histoire de la philosophie politique, morale, sociale et économique. Auparavant, cependant, venant de passer quatre mois dans l’Amérique de Donald Trump, je voudrais vous livrer quelques réflexions sur ce que, selon moi, signifie son élection. Je précise que ma connaissance de l’Amérique se fonde sur une expérience d’enseignement de 33 ans à l’université Stanford, le cœur de la Silicon Valley, ce qui est à la fois non négligeable et étroitement limité, puisque la Californie, et plus spécialement encore, la région de la baie de San Francisco, n’est pas l’Amérique, même si, selon un mot célèbre, c’est l’Amérique de l’Amérique.

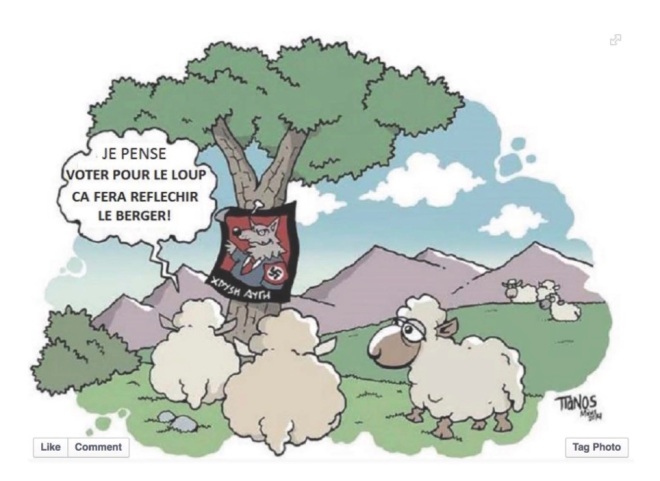

Le cas Trump, donc. Rien n’illustre mieux ce qu’il faut entendre par passions destructrices. Pourquoi et comment a-t-il été élu ? Les Américains, dans leur majorité, ne le comprennent pas. Ils sont éberlués, comme si des Martiens avaient voté à leur place. L’objet de leur étonnement n’est pas l’idéologie ou les idées de Trump – il n’en a pas – ni même sa politique – il est fier de la proclamer imprévisible. Non, ce qui proprement stupéfie les Américains, c’est la personnalité de leur président. On a beaucoup parlé de son narcissisme, de son égocentrisme ahurissant, etc. Je crois que c’est tout le contraire. Le narcissisme, dans la définition qu’en donne Freud, traduit un moi plein de lui-même, jusqu’à la saturation. L’ego de Trump est vide. C’est pourquoi il lui faut absolument se nourrir de l’admiration, de l’attention, de l’amour des autres pour se remplir, tel un vampire qui s’abreuve du sang de ses victimes. C’est pourquoi le signe de rejet le plus dérisoire est vécu par Trump comme une humiliation intolérable et il n’aura de cesse que de faire payer à l’insolent le prix de son crime, y consacrant tout son temps et toutes ses énergies. La nosographie psychiatrique française parle de narcissisme pervers, l’américaine de syndrome d’Asperger. Amour de soi ? C’est plutôt de haine de soi qu’il faudrait parler en pensant au mot de Nietzsche : « Celui qui est mécontent de soi-même est continuellement prêt à s’en venger : nous autres, nous serons ses victimes …[1] »

Humiliation, ressentiment, esprit de vengeance : ce trio infernal est le monde de Trump, mais c’est aussi le monde de ceux qui ont voté pour lui, pauvres Blancs de la Rust Belt, cette région marquée par une forte désindustrialisation qui va des Grands Lacs jusqu’au Middle West et comprend la Pennsylvanie, la Virginie de l’ouest, l’Ohio, l’Indiana, le Michigan, l’Illinois et le Wisconsin, mais aussi les pauvres Blancs des régions rurales comme l’lowa et une partie du Wisconsin. La colère et la rage d’être laissés pour compte se sont manifestées avec une force qui a surpris les observateurs les plus chevronnés.

Tout cela est vrai mais je voudrais suggérer une explication plus anthropologique. Pendant la campagne, Trump a insulté avec une grossièreté et une vulgarité inouïes des catégories entières de la population. Chose étonnante, non seulement celles-ci ne se sont pas toutes révoltées mais, dans bien des cas, elles y ont trouvé motif à voter pour lui. C’est le cas des femmes, traitées par Trump comme des objets sexuels dont il peut faire ce qu’il veut. Cosi fan tutte, pour parler poliment comme da Ponte/Mozart. C’est aussi le cas, et je cite en vrac : des Mexicains, tous des voleurs et des violeurs ; des Musulmans, tous des terroristes ; des journalistes, tous ennemis du peuple américain et producteurs de « fake news » ; des handicapés moteurs, tel ce journaliste du New York Times dont Trump a cruellement parodié la claudication à la télévision ; des héros et anciens prisonniers de guerre, tel le sénateur républicain John McCain ; de ceux qui sont morts pour la patrie, tel ce jeune GI d’origine pakistanaise dont les parents se virent pendant une semaine la cible des railleries mesquines de Trump ; de tous ceux qui font des manières, les mous qui respectent les prétendus tabous, comme le non-usage de la torture ou le non-recours à l’arme nucléaire en premier.

Toutes ces catégories partagent un trait commun. Ce sont les vaches sacrées de la démocratie américaine. On n’y touche pas, sous aucun prétexte. Cette sacralisation des victimes donne, sur les campus américains, ce qu’on nomme la political correctness. Mais le phénomène est beaucoup plus général et participe de ce que certains anthropologues américains appellent le ressentiment victimaire[2] – non pas le ressentiment des victimes elles-mêmes, mais la rancœur de ceux qui prennent prétexte des victimes faites, réellement ou prétendument, par d’autres pour mieux les accuser et les persécuter. Ce souci pervers pour les victimes est selon Nietzsche, le plus antichrétien des philosophes, et sans doute, avec Rousseau et Dostoïevski, l’un des meilleurs analystes des passions destructrices, la marque du christianisme et de la morale d’esclave qu’il a enfantée. A quoi l’on peut rétorquer, avec un certain nombre d’écrivains catholiques, comme G. K. Chesterton, Georges Bernanos, Ivan Illich ou René Girard, que, certes, le monde moderne est façonné par les idées chrétiennes, mais des idées chrétiennes … « devenues folles »[3].

L’hypothèse que je vous soumets est que l’Amérique de Trump en avait assez de ce ressentiment victimaire. La vulgarité extrême de son héros a fait merveille. On osait enfin dire tout haut, et avec quelle violence, ce que beaucoup pensaient tout bas. Hillary Clinton, par contraste, représentait la quintessence de la bonne conscience – self-righteousness – puritaine.

***

Une fois caractérisé sur cet exemple contemporain ce que l’on peut appeler avec John Rawls les passions destructrices (disruptive), venons-en au libéralisme économique ou, plus précisément, à ce que l’anthropologue Louis Dumont a appelé l’idéologie économique[4].